Because, I’m

奇想のシューズデザイナー/アーティスト 後編

現代のシュルレアリストはナチュラリストでもある。

自然に恵まれた瀬戸内海の小さな島、広島県・因島で生まれ育った串野さん。幼い頃から自然環境に親しみ、周囲にいた動物や昆虫などが作品のモチーフになっているという。高校生の頃からファッションの道を志し、京都の服飾学校を経てミラノへ留学。さらに京都を拠点に活動するという歩みの中で、西洋と東洋の文化を融合しながらクリエイションの世界を広げてきた。その創造力はどこまで膨らんでいくのか、串野さんの作品世界へさらに迫ってみた。

Q. 作品の年代を追うごとに素材への探究もすごいですね。

僕は本当に貪欲なんです、自分でもあさましいなと思います(笑)。素材は革屋さんで探しますが、目的によっては、全国にあるお店を何軒も探す事があります。例えば、浅草にはワニの革が得意なところがあって、狐の毛皮がすごく得意なのは京都の会社とか、オーストリッチ(ダチョウの革)をメインに扱っているところもあります。

「Queen」というシリーズは作品の中でも、よりファッション的な靴をイメージしています。僕の靴の特徴の一つは、普通は組み合わせないような異素材のコンビネーションです。例えば「Queen of the dark」は靴の上部がオーストリッチで、毛の部分が山羊の毛皮。ヒールにはエイの革を使っています。日本古来の刀は鍔にエイの革を使っていたので、現代にはエイの革のヒールがあってもいいんじゃないかという発想です。さらにスワロフスキーのクリスタルを使うことで、ヨーロッパと日本の文化を組み合わせて一つの作品にまとめました。

Queen of the dark(2011年)ファション性を追求したシリーズ。靴本体はダチョウの革、ヒールはエイの革、毛の部分は山羊の毛皮という組み合わせに。

また「Queen of war」はワニ革と狐の毛皮を使っています。ワニの皮にもいろいろ種類があって、お腹と背中では値段が違い、ワニのサイズによっても等級が違う。しかも革の模様になるフシの数やサイズによっても、金額が変わります。ワニは一匹ごとに個体差があるので、まったく同じものは手に入らない。それがまた個性ある美しさになるわけです。

Queen of war(2011年)ワニ革のフシの美しさを活かし、狐の毛皮で華やかなイメージを。

Q. 靴のデザインに日本の伝統美術を取り入れているのも独創的ですね。

骨董品や古物が好きで少しずつ収集しています。世の中にはいろんな物があふれているけれど、長い歳月を経て継承されてきたものにすごくロマンを感じます。自分の作品についても、200年前の人が観ても、200年後の人が観ても、何かしらインスピレーションを感じてもらえるようなモノづくりをしたいと思うようになりました。

僕にとっては原点回帰というか、日本の文化と向き合う機会になったのが伊藤若冲(江戸時代の画家)の作品にインスピレーションを受けた「Bird-witched」のシリーズでした。もともと若冲の絵は好きで、特にシンパシーを感じたのが「雪梅雄鶏図」です。その作品をコンセプトに作ったのが「Bird-witched」。タイトルは僕の造語で「鳥に憑りつかれる」というダブルミーニングになっています。

Bird-witched(2014年)鶏を描き続けた伊藤若冲の「雪梅雄鶏図」をコンセプトに作った3連作。

伊藤若冲も鳥に魅了されて、ずっと追いかけ続けていた人。その美しさに憑りつかれた彼は、それを日本画という技法を使って表現しています。僕はその美しさを3Dである靴というものに昇華しようと考えました。素材に関しても、京都の西陣織を使っています。若冲も京都の生まれで、彼の美意識を考えたときに西陣織を使うことがリスペクトになるのではと思ったのです。

シュルレアリスムというカテゴリーで語られる串野さんの作品だが、本人は今回の展覧会に声がかかるまで、「自覚していませんでした」

Q. このシリーズは3種類並べて展示されていて、まるで靴が進化しているようですね。

僕自身が、「靴はファッションなのか、アートなのか」といろいろ考えていた時期に制作しました。どちらの良さも表現したかったので、ファッション的な靴からアート的な靴まで3つの段階で作ってみたのです。

僕は靴もアートとして十分成り立つと思っています。例えば昔は写真も記録のための実用的なものだったのが、今はアート作品になっているように、アートの領域はどんどん広がっています。ファッションにも、日常的に着ることで生活を豊かにするものがあり、一方では、そのものと対峙することで観る人の美意識を満たすものがありますね。

僕は学生の頃、アレキサンダー・マックイーンやジョン・ガリアーノといったデザイナーに憧れていました。ガリアーノはクリスチャン・ディオールのオートクチュールをやっていた時代がいちばん好きだった。彼のドレスは日常で着られるものではないけれど、圧倒的な美しさや夢があって、ファッションの中にファンタジーが存在しています。今は時代の変化の中でより実用性や低価格なものが求められているけれど、僕のベースにはロマンや美しさに対する憧れがあって、自分もそれを表現し続けたいのです。

そんな靴の可能性を広げたいと思い、より造形的な表現と素材の組み合わせに挑戦した作品があります。その一つが「Guardian deity Bird」で、アレキサンダー・マックイーンの「アルマジロブーツ」をオマージュに制作しました。それはヒールの高さが尋常ではなく、靴という概念を超えた、まさに動物のアルマジロを思わせるユニークなフォルムでした。僕がデザインした靴では、ワニ革に真鍮と鳥の羽根、西陣織を組み合わせ、より彫刻的なフォルムを意識しました。また「Sphinx of the forest」はバレエのトゥシューズをイメージしていて、ヒールの部分には玉虫の羽根を使っています。玉虫といえば、奈良の法隆寺が所蔵する「玉虫厨子」が有名ですが、あの美しい工芸品にも玉虫の羽根が使われています。

Guardian deity Bird(2017年)敬愛するアレキサンダー・マックイーンの名作「アルマジロブーツ」に触発されて作った靴。

Sphinx of the forest (2017年)光沢のある緑の部分は玉虫の羽根を使っている。玉虫は日本の螺鈿細工に使われるが、海外では食用とされることもある。

今回は展示していませんが、「Guardian」のシリーズの中には蛇の彫刻のような靴もあります。真鍮を使っていて、片足だけで13キロもあるんです。ヨーロッパの神話の中では蛇は守護神のような存在です。靴も人を守るということでは、守護神の意味合いもありますね。僕はやはり人と動物の関係性に興味とリスペクトがあり、動物の素材を使うことで命の尊さを伝えることが出来ればという思いもあります。しかし、それも時代や環境によって、心境の変化がありました。

Guardian deity Snake(2017年)蛇の造形物をイメージして、真鍮で作った靴。片足だけで13キロの重さがある。

Q. 串野さんがデザインする靴も命ある生物のように見えますね。今後はどのような作品をつくりたいと考えているのでしょうか。

今年4月に京都にギャラリーで個展を予定しているのですが、そのテーマは「人間讃花」。「歌」を「花」に置き換えているのは、人の人生を花の一生に見立てているからです。

僕は東日本大震災の年に原発被害へのチャリティ用に「リボーン(再生)」という靴を作りました。一足の靴の中に生花を生けるようにして、その靴を人の歩みの象徴として表現したのです。災害によって何も無くなってしまったところにまた植物が生えて、どんどん育って豊かになっていくという「再生」のイメージですね。

今回の「人間讃花」にも同じような思いがあり、靴を花器に見立てて、人の歩みを花の姿で表現してみたいと。その歩みを讃えて、花のように美しいライフスタイルをテーマにしたいと思い、「人間讃花」というタイトルにしました。だから今までのような動物の革や羽根などは使わず、バロックパールを使う予定です。自然が生み出す真珠はサステナブルな素材といわれ、バロックパールは一つ一つ個性があり人間のように美しいと思ったからです。

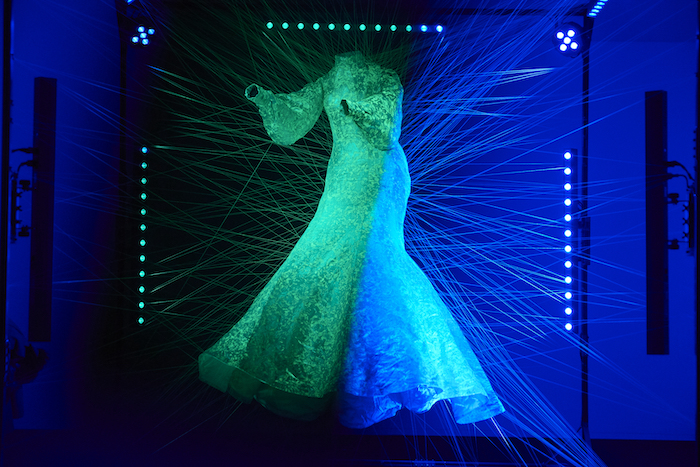

サステナブルといえば、自分の中では素材に対する意識も変わりつつあります。動物の革や羽根は命ある生物からいただくものなので、その素材を使うことの意味をしっかり考えなければいけないと思うようになりました。そこで今取り組んでいるのが「リプラス」というプロジェクトです。現在は、二酸化炭素を分解するシルクを作っています。今回の展覧会では、その発想の元になった遺伝子組み替えのシルクを使い、尾崎ヒロミさん(スプツニ子!)と結成したユニットで制作したドレスの作品、「Modified Paradise」を展示しています。

Modified Paradise(2018年)アーティスト尾崎ヒロミさん(スプツニ子!)とのアートユニットによる作品。

生地は、蚕にクラゲや珊瑚の遺伝子を組み込むことで発光体となった“光るシルク”を西陣織の技術によって織り上げたもの。遺伝子組み換えという技術は、神の領域に人間が介入するという事なのか、それはどういう意味を持つのかを問い掛けている。ドレスは美しくもあり幽玄さを感じる圧倒的なアート作品として表現。

さらにもう一つの取り組みが、架空の動物の皮膚を作るプロジェクト「ファンタジア」です。例えば、ギリシア神話に登場するペガサスは、鳥の翼を持つ空を飛べる馬ですね。ならば鳥のDNAと馬のDNAを組み合わせる事によって、現実に存在しないペガサスの皮膚のプレートを作る事ができるんじゃないかと考えました。他種のタンパク質の配列構造を組み合わせ、新たな細胞を生成することによって、架空の動物素材を作る事がこのプロジェクトの目的です。

この技術が実現したら、動物の皮革や毛皮も人工的に作ることができ、生きた動物から授かった素材を使わなくてすむようになります。僕としては、ペガサスなど架空動物の素材に出会えることもすごくワクワクしますね。

現実を超越する「ファンタジー」が僕のコンセプト。想像でしか考えられなかったものを具現化し、作品として表現しています。自分が作りたいものを追い求め、それを観る人たちの気持ちを豊かにすることができたらとても幸せですね。

(了)

展覧会情報

知れば知るほど、シューズはファンタジー。『奇想のモード 装うことへの狂気、またはシュルレアリスム』

2022年1月15日(土)~2022年4月10日(日)

サルヴァドール・ダリなどシュルレアリストたちの傑作に加え、“奇想”をテーマに集められた、絵画、写真、ファッション、アートなど多彩な作品を展示。

東京都庭園美術館(東京都港区白金5-21-9)

https://www.teien-art-museum.ne.jp/

撮影 sono

インタビュー 歌代幸子

編集 徳間書店