Because, I’m

ホットドッグリーダー 前編

アメリカ移民のソウルフードがホットドッグの原点だった

コッペパンのような細長いバンズに挟まれた熱々のソーセージ。レタスやオニオンがトッピングされ、マスタードやケチャップがたっぷり。ホットドッグと聞いて日本人の脳裏にすぐ浮かぶイメージの多くはそれだろう。しかし、『ホットドッグの発想と組み立て』という1冊の本を開くと、そんなイメージを遥かに超えたホットドッグ写真の数々が目に飛び込んでくる。本書は、ホットドッグの歴史にはじまり、バンズやトッピングの種類、本格的なソーセージの作り方、本場アメリカの郷土色あふれるホットドッグからオリジナルドッグのレシピが数多く掲載され、ホットドックという食べ物についての視界が一気に広がる内容だ。著者はホットドッグリーダーの異名をもつ恩海洋平さん。彼が魅せられたホットドッグの世界を覗いてみよう。

Q. この本を読んで私たちが慣れ親しんだものだけがホットドッグのスタイルじゃないのだと痛感しました。

ホットドッグの本場アメリカを見渡すと、州や地域ごとにスタイルがあったり、地域の人気店の看板メニューがその土地のスタイルになったり、いろいろなホットドッグがあり、バラエティにあふれた豊かなホットドッグ文化が根付いているんです。食べられる場所も、ストリートのホットドッグスタンドはもちろん、ダイナー、カジュアルレストランなど、多くの店で提供されています。まさに、労働者から大統領まで食べているアメリカの国民食といえます。

なぜそんな風にアメリカ全土でホットドッグが広まっていったのかというと、18世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパからの移民たちが彼らの食文化の一つであるソーセージをアメリカに持ち込み、各地で広め、それが後年にパンに挟まれるようになり、ホットドッグへ進化したといわれています。移民たちにとっての故郷の味が、移民先の地域の味となり、年月とともに根付いていった、まさにソウルフードといえますね。

著書『ホットドッグの発想と組み立て』を上梓した恩海洋平さん。ホットドッグへの造詣が深いことから、ホットドッグリーダーと呼ばれている。

Q. アメリカに渡った移民たちの故郷の味がホットドッグの原点だったんですね。

アメリカには、ドイツ、アイルランド、イギリス、スカンジナビア諸国などの西北ヨーロッパ、イタリア、旧ソ連・バルト諸国などの東南ヨーロッパからの移民が多かったようです。なかでも、ドイツ系移民が多かったことから、彼らが持ち込んだドイツのフランクフルトやウインナーは、アメリカでいまでもソーセージを指す言葉になっています。

フランクフルトはもともとヨーロッパでは、豚肉と牛肉を混ぜ、コリアンダーなどのスパイスや燻製の香りを加えたものだったのが、アメリカに渡った後、牛肉100%のものが出てきました。ウインナーも、豚肉と牛肉に子牛肉などを混ぜるなど、それぞれに進化しています。また、もともとソーセージはヨーロッパで労働者階級の人が仕事の合間に短時間で食べるストリートフードだったのですが、アメリカに渡ってからも同様で、熱々のソーセージをパンに挟んだスタイルが定着し、ホットドッグと呼ばれるようになりました。

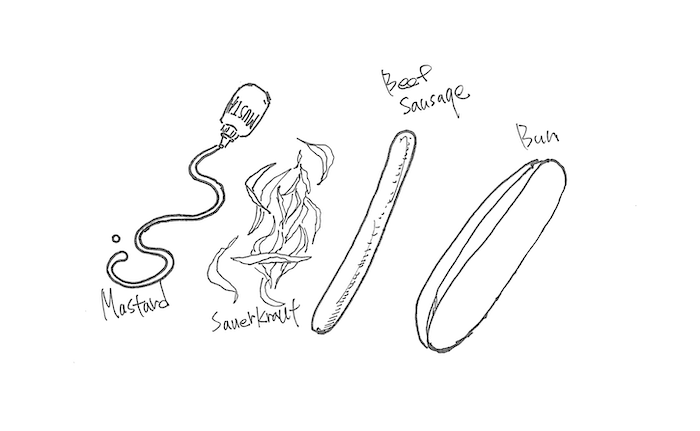

移民は主に東側のニューヨークなどの大きな港から入って、地方に散らばっていったのだと思います。そのため、アメリカでホットドッグの歴史はニューヨークから始まったといわれているんです。『ニューヨークスタイル』といえば、ビーフソーセージにザワークラウトとマスタードが定番。ドイツからの影響を感じますね。

ドイツ以外にも、チリソース(ミートソース)を使ったホットドッグは、東南ヨーロッパのバルカン半島からの移民が持ち込んだもので、牛挽肉を地中海風のスパイスとトマトで長時間煮込んだソースにビーフソーセージと合わせた、『テキサスワイナー スタイル』は、アメリカ全土に広がって不滅のスタイルになりました。また、マケドニアにルーツがある『シンシナティチリスタイル』には、大量のチェダーチーズがトッピングされ、2013年には雑誌『スミソニアン』でアメリカを象徴する20大料理の一つにも選ばれたほど。

ほかにもチリソースとコールスローと合わせたウェストバージニアスタイルや、チリソースに挽いた牛ハツを入れた中西部ミシガン州のコニースタイルなど、チリソースバージョンはバラエティに富んでいます。

また、地元レストランのメニューだったホットドッグが人気となり、地域の味として定着していったケースも多いです。たとえば、中西部イリノイ州のリバーグローブにある「ジーン&ジューズ」の名物である『ホットドッグ・ウイズ・フライズ』は、バンズが見えないくらい山盛りにフライドポテトをトッピングしたスタイルで有名になりました。その土地ならではの食材と組み合わされたケースもあり、たとえばメキシコ国境に近い西部アリゾナ州では、メキシコのパン、ボリージョが使われ、ベーコンが巻かれたソーセージの上に中南米原産のウズラ豆やオニオン、ハラペーニョソースがのった、メキシコ色の強いホットドッグになっています。こんな風にそのルーツを匂わせながら、アメリカ各地にはその地方の顔となるホットドッグが存在し、全土を通して、豊かなホットドッグ文化が形成されているのです。

バンズが見えないくらい山盛りにフレンチフライがトッピングされた、ジーン&ジューズの『ホットドッグ・ウイズ・フライズ』

Q. 日本では本場のように種類がないのが残念ですね。ところで恩海さんはいつ頃からホットドッグに関心を持たれるようになったんですか?

10歳の冬に、母に連れて行かれたNYで初めてホットドッグを食べたときが最初ですね。NYの冬の風物詩でもあったマンホールから湯気が立ち上るなか、ストリートには至る所にホットドックスタンドがありました。いまでも覚えているのは、母がホットドッグを注文すると、売り子のお兄さんがボイルした熱々のソーセージをトングで掴んでバンズに挟み、テンポよくケチャップ、マスタード、ザワークラフトをトッピングして渡してくれました。プリっとしたソーセージを噛んだときにあふれた出た肉汁のジューシーさが印象に残っています。歯ごたえのあるバンズも美味しかった。

僕の中では、あのときのホットドッグの味とともに、NYのホットドッグスタンドの光景がいまだに目に焼き付いているんです。日本ではホットドッグというと、1980年にドトールコーヒーの1号店と同時に販売開始された『ジャーマンドッグ』が有名ですよね。NYの老舗ホットドッグチェーン店「Naithan’s Famous」が一時、日本に進出したこともありましたが、残念なことに撤退してしまいました。ホットドッグ専門店は数少ないのが現状ですね。

恩海さんの子供の頃の記憶に残るNYのホットドッグ。その異国の地での感動が彼とホットドッグをつなぐ第1歩であったに違いない。ビーフソーセージにザワークラウト、マスタードがトッピングされたNYスタイルは、いまも世界中の定番となっている。

僕自身はいつから本格的にホットドッグと向き合ったのかというと……そもそも僕の父は料理人で、かつ飲食店の企業を経営していたんです。いくつかの業態を持っていてそれなりに流行った店もありました。でも、父は変わった人で、経営に欲がなく、店ごと知人に譲渡してしまったり。家業としては結局、何も残らなかったです。僕はそんな父とはそりが合わず、専門学校で写真を学んだり、イラストを描いたりするのが好きで、クリエイティブな道に進みたかったのですが、やはり血筋というか、飲食の世界が好きだったんですね。

20代の頃は、スペインバルや無国籍レストランで料理人やサービスの経験を積んでいました。ただどの店も自分にとってはこれだという感じはなかったんです。転機が訪れたのは30歳のとき。スペインバル時代、僕の接客を気に入ってくれた知人から、神楽坂に「Bicoque(ビコック)」という店を開くのでサービスとして働かないかと誘われたんです。初代のシェフはフランス人で、店はフランス料理とワインを提供するワインバーでした。途中からシェフが日本人の方に変わったのですが、彼はシェフでありながら接客上手で、2人で切り盛りするようになってから勢いがついた感じでした。深夜3時までオープンしていたのですが、連日満席で、常連客もたくさんできました。店を中心に僕らとお客さん同士も繋がり、一つのコミュニティができていました。

そんななかにいらしたのが、建築家の隈研吾さんと息子の太一さんでした。僕は約4年そこで働くのですが、辞めるタイミングで、隈さんから新プロジェクトに参加しないかと声をかけていただいたんです。そして、2017年の8月から約1年間の期間限定で、神楽坂に「TRAILER(トレイラー)」という店を立上げました。

建築家隈研吾氏とアウトドアブランドの「スノーピーク」がコラボレーションしたトレーラーハウス型のダイナー「TRAILER」

Q. 当時は、隅研吾さんとアウトドアブランドの「スノーピーク」がコラボしたトレーラーハウスが突如、神楽坂に表れて話題になりましたね。しかもその正体はダイナーだったわけですね。

誰もが目を引かれるモダンで斬新なデザインなのに、全体的に木の質感がいかされた温かみのある空間で、店内には12席のカウンターキッチンがあり、僕はシェフ兼サービススタッフを担っていました。最初は肉とワインの店としてやっていたのですが、ランチに何か目玉を作ろうと考え、何がいいか太一さんといろいろ食べ歩いたりしました。

当時、ボリューミーなサンドイッチ店がブームだったのですが、それだと二番煎じだし。その時に思い出したのが、子どもの頃NYで食べたホットドッグでした。あんな感じが出せたらいいなと思ったんです。ホットドッグって、バンズ、ソーセージ、トッピングの3つの組み合わせじゃないですか。それぞれを一からこだわってみようと。バンズは最終的には神楽坂の「フォカッチャ アルタムーラ」というベーカリーに焼いていただくことにしましたが、ソーセージはすべて手作りしました。トッピングはチリビーンズとチーズをたっぷりかけたり、大きなピクルスやフレンチフライを豪快にのせたり、片手で持って食べられないくらいのボリューム感を出しました。ソーセージは腸詰したものをよく店内に吊るしていたのですが、その大きさにお客さんは驚いていましたね。ホットドッグの注文が入ると、目の前で焼いて熱々を提供しました。皆さんに美味しいと言っていただき、肉とワインに加えて、ホットドッグも店の看板商品になりました。

ステーキなどの肉料理が名物だったが、ランチタイムのボリューミーなホットドッグが人気となった。

TRAILERから始まったホットドッグ作りですが、店が終わっても僕はホットドッグのイベントやポップアップを展開し、どんどん深みにはまっていきました。ソーセージ作りの幅がだいぶ広がった頃、ひょんな出会いがあり、「ホットドッグの本を出しませんか」と出版のお話をいただいたんです。『ホットドッグの発想と組み立て』というタイトルは決まっていたので、これを機に、それまで感覚的に作っていたものを整理するような感じで、バンズ、ソーセージ、トッピングといった各要素について、一つひとつロジックを組み立てて、ホットドッグを根本から考えてみたんです。先ほどお話したような本場のホットドッグについてや、ホットドッグとは何かといった本質的な事柄にも理解を深めました。そのような作業をしていくうちに、よりホットドッグの沼にはまっていったと思います。僕にとって出版という機会に出会えたことがとても大きかったんです。

(前編 了)

著書『ホットドッグの発想と組み立て』(誠文堂新光社)

イラスト 恩海洋平

撮影 sono

原稿 網野由美子