気候変動とワイン造り~ADVICLIMが示すブドウ栽培の未来②~ 仕入れ担当 末冨春菜

地球上で生きている私たちにとって、切っても切れない地球温暖化の問題。

第一回目は導入編として、ブドウ栽培における気候変動の概要をご紹介しました。

二回目となる今回は、主要な短期的アプローチについて、ADVICLIM※の提言と、実際の生産者の導入例をご紹介していきたいと思います。

※ADVICLIM・・フランス国立農学研究所(INRA)やドイツのガイゼンハイム大学をはじめとした国際的パートナーによる気候変動へのブドウ栽培の適応方法を検討したプロジェクト

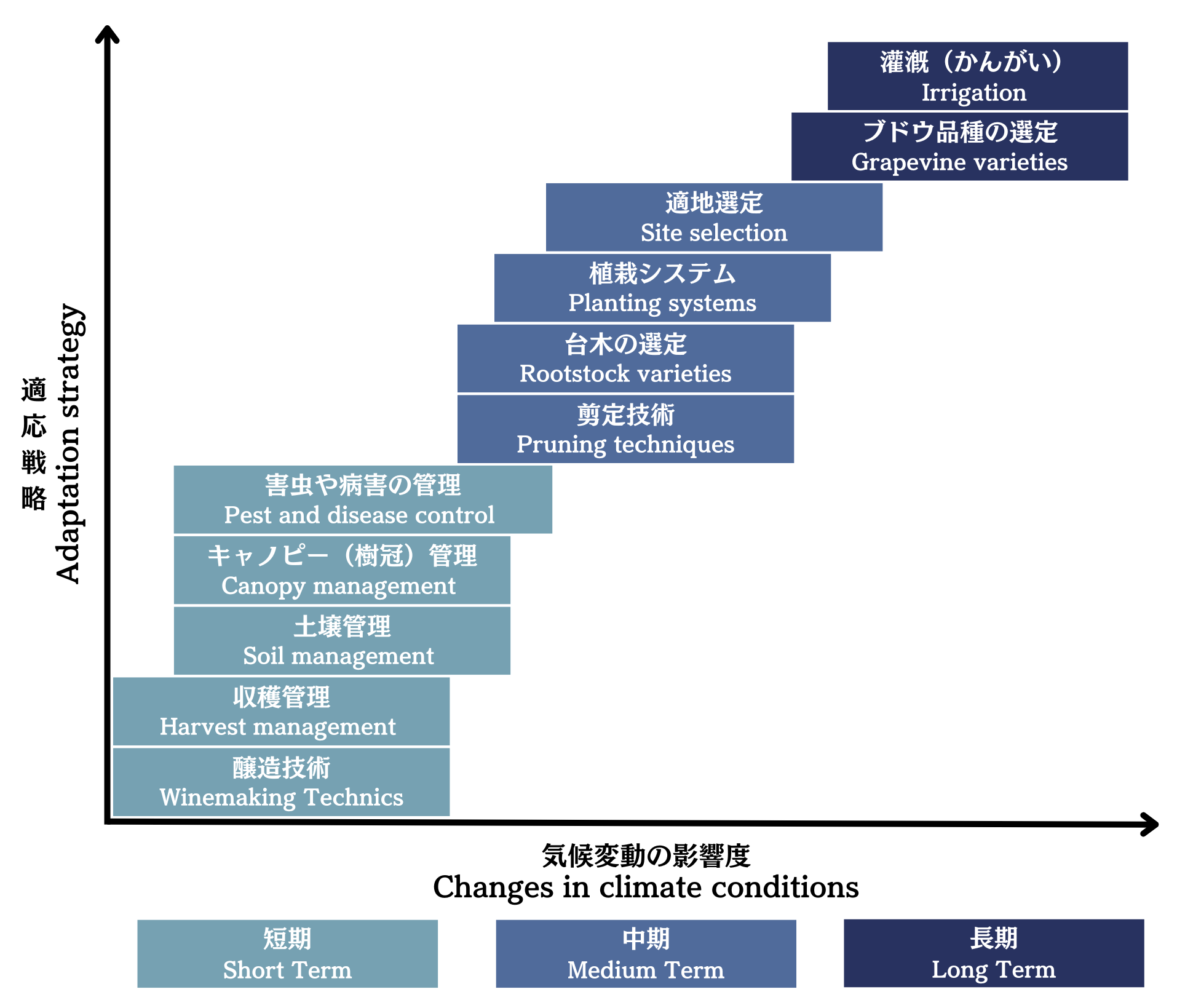

まずは前回の振り返りとして、ADVICLIMがまとめた短期~長期的な対応策と、気候変動への効果の表を振り返りましょう。

短期的なアプローチ

①醸造技術 (Winemaking Techniques) & ②収穫管理 (Harvest management)

ADVICLIMの提言書では、醸造技術と収穫管理において、以下の提言がなされています。

- 収穫時期の調整、収穫時期を早める

メリット:ブドウの過熟を防ぎ、酸を保ち、アルコール度数の上昇を抑制する。 - 収穫されたブドウの温度管理

メリット:収穫後のブドウの温度を出来るだけ低く保ち、生化学的変質プロセスを抑制する。具体的には、酵素による果汁の酸化・褐変を抑える、酵母やバクテリアの繁殖・腐敗・望まない発酵を止める。 - 機械による夜間収穫や冷蔵輸送

メリット:ブドウが冷えた状態でワイナリーに運ばれるため、ブドウの鮮度を保ち、アロマやフレッシュさを維持できる。

ワイナリーでの導入例:収穫

★ロットの活用

収穫時期を早めるという声は多くの生産者から耳にします。ただ、糖度が高まったからといって、必ずしも風味の成熟が追い付いているとは限りません。多くのワイナリーでは、何度も粒の試食や種の状態を確認し、風味の成熟度合を見ながら収穫時期を見極めています。酸度と風味の両立のため、「収穫を複数回に分け、収穫初期の酸度が高く糖度が低いロットと収穫後期の風味豊かなロットをブレンドし、味のバランスを保つ」というのも、よく耳にする対応策です。(ローヌのXavier Gerard, ローダイのMichel David Wineryなど)

★収穫カゴの工夫

また、収穫時にブドウ房が潰れないよう小型の収穫箱を導入するといった対策も聞きますし、シャンパーニュのAurore Casanovaでは、通常黒色の収穫カゴが多く使用される中で、白いカゴを使うことで太陽光を反射し、カゴ内の温度を2~3度下げる、といった工夫を取っています。

ワイナリーでの導入例:醸造技術

ADVICLIMの提言書には、詳細な醸造技術の提案はありませんでしたが、収穫/醸造技術の両方においてブドウを温度管理し、酸度を保つ (=低pH値を保つ)ことを重要視しています。pHが低いとSO2も効率的に働くため添加量が少なく済み、微生物の活動が抑制されるのでワインの安定性を保つ点においても重要です。

★白ワインにおける全房プレスの使用

白ワイン醸造において、全房 or 除梗プレスのどちらにするかは、カリウムの放出に影響するため、生産者にとって酸を保持するための選択肢になるようです。

カリウムは、ブドウ樹が土中から吸収するミネラルで、果実の発育や成熟、収量、酵素の活性に影響を与えます。ですが、酸を和らげる働きがあるので、吸収量が多いと、果汁のpH値が上がり、酸度が下がってしまいます。ブドウ粒の中では、皮が最もカリウム濃度が高く、次いで種子、果肉の順である、と言われており、プレス圧力が高い場合や、除梗により果皮が過度に傷つくと、より多くのカリウムが果汁中に抽出されてしまい、酸度が下がってしまいます。

ヴァッハウのプラーガーは「全房プレスだと、除梗と違い果皮が傷つかないため、果皮に含まれるカリウムがジュースに溶け出すのを防ぎ、抽出される果汁のエキス分は少なくなるものの、酸度を高く保つことができる」と言います。

また、フリウリのカリスマ、ロンコ・デル・ニエミツは「除梗すると、ブドウが潰れてマセラシオン(浸漬)が起こり、果皮からカリウムが遊離することで、ジュースのpHがすぐに上昇し、酸度が低下する可能性がある。ブドウの酸度が高い場合は除梗しても問題ないが、酸度が低い場合は、ソーヴィニヨンにおける「垂直的な特徴」の追求を損なう恐れがあるため、除梗しない(全房プレス)選択が重要だ」と話します。

どちらの生産者も、その年のブドウの状態を見ながら、全房プレス or 除梗プレスをキュヴェごとに巧みに使い分けています。

★スキン・コンタクト & マセラシオンのコントロール

スキンコンタクトは、白ワイン醸造において、発酵前にプレス後の果汁を一定時間果皮と浸漬する技術です。ブドウの皮には多くの香味成分やフェノール化合物が含まれているため、ワインの風味と粘度、ボディを高めます。

ラインヘッセンの巨匠ケラーは、ワイン造りにおいて「フレッシュさ、正確さ、エレガンスの維持」を重要視しており、特にリースリングのような白ワインではスキンコンタクトを長くしすぎず、酸度と低pHを保つよう努めている、と言います。これは、先のプレスと同様に、果皮のカリウムの抽出量を抑えることに加え、長時間に及ぶフェノール類の過度な抽出を抑えることで、繊細な味わいを維持することに繋がります。

同様に赤ワインの場合でも、ワインのバランスを見ながら、マセラシオン期間を短くしたり、抽出を穏やかにする(ルモンタージュのみにする、ピジャージュをしない、など)といった工夫がとられています。

★MLFのコントロール/澱の活用

「味わいのフレッシュさを維持する」という意味で、醸造過程で還元的な性質を持つ澱を多く残してワインを酸化から守る方法や、マロラクティック発酵(以下、MLF)を止めることで溌剌とした味わいを残す、という方法もよく耳にするテクニックです。シャンパーニュのランスロ・ピエンヌでは、以前は毎年行っていたMLFを、温暖化の影響を受けて、タンク毎の判断に切り替えたと言います。

★ワインの不活性化

シャンパーニュのムッセでは、収穫後のブドウをプレス前に8℃の部屋で3時間低温貯蔵し、プレスを行った後の発酵前の果汁を、前のワイン醸造の発酵過程で発生したCO2で満たしたステンレスタンクで保存しています。こうして発酵前の繊細な果汁を酸化から守り、フレッシュでピュアな状態を維持するよう務めています。

また、少し話はそれますが、ムッセでは、ワイン醸造で広く使われる石油由来のSO2を使用せず、ポーランドの鉱山から発掘・精製された硫黄を燃焼させることで自家製のSO2を精製しています。ワイナリー曰く、天然の硫黄由来のSO2は、石油由来のSO2に比べ、使用効率が高く、添加量が少なく済むそうです。具体的には以下のような例えを話してくれました。

鉱山由来 → 100%の効果(例:10mg/L添加すれば10mg/Lの効果)

石油由来 → 約69%の効果(10mg/L添加しても実際の効果は約6.9mg/L分しか得られない)

さらに、石油由来の場合は、味わいにブルゴーニュ的な”ミネラル感”が加わることがあるが、鉱山由来のものは味わいを全く変えないと話していました。

硫黄の考え方は色々とありますが、ムッセのシャンパーニュの瑞々しさ、フレッシュさは、こういった醸造過程の選択の積み重ねも大いに関係していると言えるでしょう。

★醸造・熟成容器の変更

地球温暖化に対応するため、フレッシュさやエレガンスさを保つことができる醸造・熟成容器に切り替えるワイナリーもあります。小型のバリックから、大きな木製フードルに切り替える動きはその1つです。フードルはその寸法と形状により、ワインへのオークの影響が軽減されるため、味わいのフレッシュさを保つために導入するワイナリーが増えています。

シャンパーニュにある樽メーカー、Tonnellerie de Champagneのオーナーは、2020年以降フードルの需要が倍増したと語り、特に気温上昇の影響をより深刻に受けている南ヨーロッパ地域で需要が増加していると言います。

サンテミリオンのオーガニック生産者であるシャトー・ベルフォン・ベルシエは、ワインの熟成中にpHレベルを適切なレベルに保つために、40hlの大きなフードルを使用しています。醸造家のEmmanuelle Fulchi曰く、フードルでは酒石酸の減少が少なく、熟成中もpH値が適切なレベルに保たれるそうです。ただし、容器の形や種類ではpH値は変わらない、とする生産者も多くいるため、眉唾物ではあります。

また、ニュートラルさを求め、新樽や樽の使用を減らし、コンクリートタンクやアンフォラを導入するワイナリーも増えてきています。バリックが主流のブルゴーニュでは、醸造・熟成容器で味わいのフレッシュさを保てる、という考え方は否定的のようですが、アルヌー・ラショーは、オークの風味がワインを変質させる、という観点から、2020年以降、ワインの熟成をセラミック容器に切り替え、現在では100%完全移行したそうです。

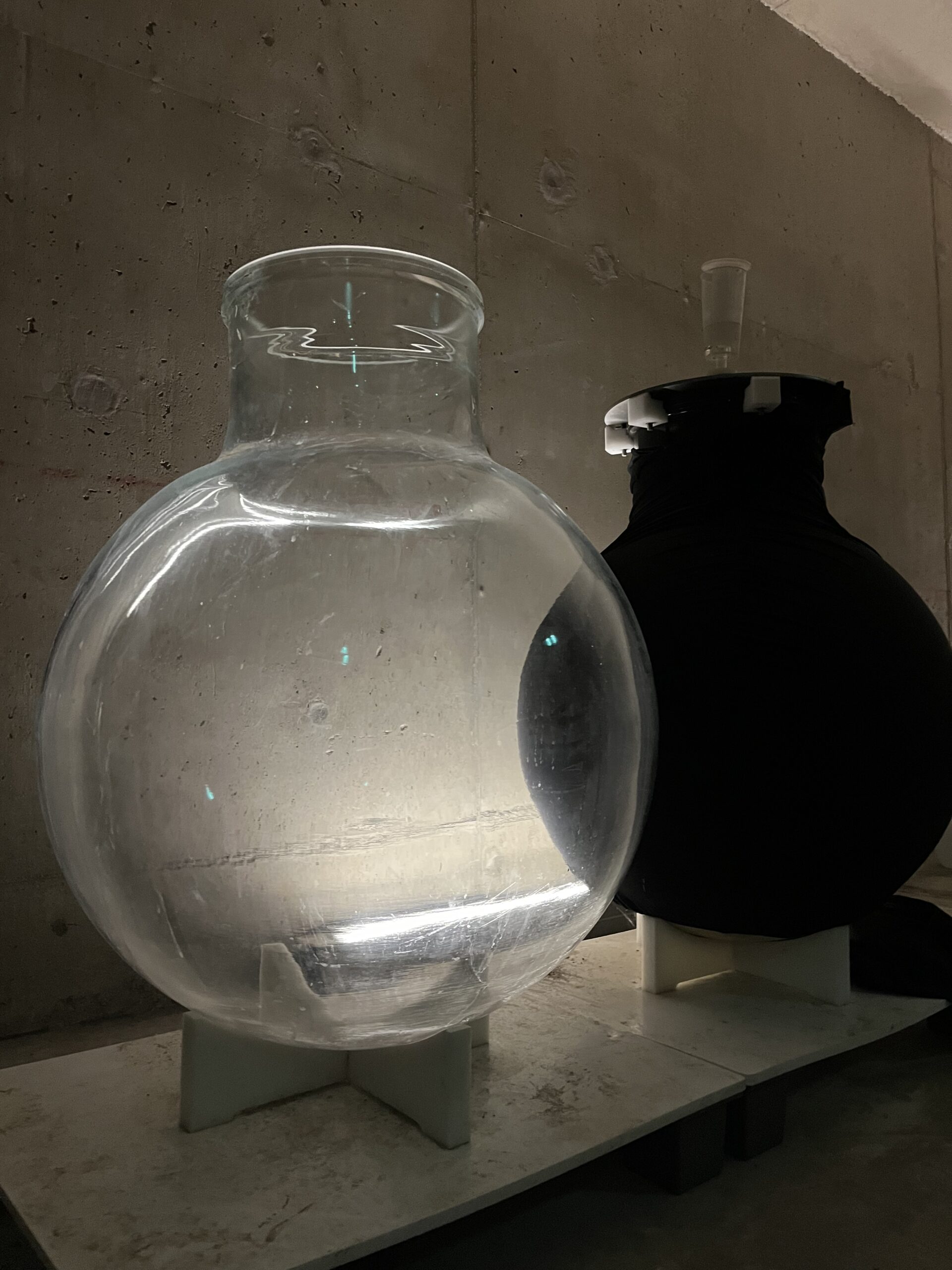

シャトーヌフ・デュ・パプのイザベル・フェランドは、白ワインの醸造に、一部ガラス製の容器を導入しています。「ガラス製の容器はステンレスタンクより空気を通さないので、還元的な環境で発酵・熟成が進み、よりクレレットの塩味やミネラル感を引き立ててくれる」とのこと。高価なため、一気に大量導入は難しく、今後少しずつ増やしていく予定であることと、他の容器に比べると繊細で清掃作業時に割れやすいため、ガラス製容器の清掃はスタッフ間で押し付け合いになる、という小話も教えてくれました(笑)。

★新しい酵母の活用

温暖化の影響でブドウの糖度が上がっているため、最終的なワインのアルコール度数も上昇傾向にあります。そのため、発酵を司る酵母の選択も重要になってきます。

ワインのアルコール発酵ではサッカロミセス属が使用されることが多く、特にサッカロミセス・セレヴィシェは糖をアルコールに転換するのに長けています。他方、サッカロミセス属以外の酵母(土着酵母や野生酵母と呼ばれるもの)は、1度分のアルコール度数を生成するのにより多くの糖分を必要とすることが多いので、結果としてサッカロミセス属に比べると、アルコール度数が1〜2%低いワインになります。

ブドウ畑やセラー設備内など、サッカロミセスに加えて、他にも様々な酵母種が存在します。その中でも、特に興味深く、注目が高まっている酵母種を2種ご紹介します。

Starmerella bacillaris (スターメレラ・バシラリス)

以前はCandida Zemplininaとして知られた「スターメレラ・バシラリス」という非サッカロミセス酵母が近年注目を集めています。この酵母はブドウ畑やブドウの果皮など自然界に生息する酵母で、単体ではアルコール発酵を完了しきれないため、サッカロミセス・セレヴィシェと併用することが推奨されています。

スターメレラ・バシラリスの良い点は、サッカロミセス・セレヴィシエと比較すると、①糖からアルコールへの変換率が低く、②好果糖性 (=フルクトース(果糖)を好んで消費する性質)を持つ点です。変換率が低いということは、Alc度数を抑えることに繋がり、好果糖性であるのもワインの味わいにおいて利点があります。

②について、もう少し詳しく見てみましょう。ブドウの糖はグルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)の2種で構成されており、サッカロミセス種はグルコースを優先的に消費し、フルクトースの代謝は苦手です。フルクトースはグルコースよりも甘く感じられる特徴があるため、甘口ワインがより甘く感じるのは、グルコースは使い切り、フルクトースが多く残ったタイミングで発酵が止められるためだと言われています。

通常はグルコースとフルクトースの割合は同量程度になりますが、①温暖化の影響でフルクトースの割合が高まっていること、②サッカロミセス種は、フルクトースの代謝が苦手なため、ワインを辛口にすることがより困難になっていることをWine Advocateの編集長ウィリアム・ケリーが、自身が開催したセミナーの中で指摘しています。そのような状況下で、フルクトースも問題なく代謝できるスターメレラ・バシラリスはメリットがあると言えます。

また、ブドウの灰色かび病(Botrytis cinerea)に対して抗真菌効果があるという実験結果も報告されており、腐敗を抑制することが確認されました。そのため醸造のみでなく、合成殺菌剤を使用しない畑での生物学的防除剤としても注目が高まっています。この酵母は現在研究開発が進んでおり、商業化への準備段階にあるようです。

Lachancea thermotolerans(ラシャンセア・サーモトレランス)

もう1つ注目の酵母が「ラシャンセア・サーモトレランス」です。2013年頃から市場に登場したこちらの株も非サッカロミセス酵母で、特にブドウの成熟度が高く、酸度不足に悩む温暖なワイン産地で、ワインの酸度を改善するための最も信頼性の高い生物学的選択肢として注目されています。この酵母はマスト中の発酵可能な糖の代謝を通じて、L-乳酸を生成する独自の能力を持っています。これにより、ワインの最終的な総酸度を数グラム/L増加させ、pHを0.1から0.5単位下げることができます。また、酢酸の生成量が少なく、フルーティーな発酵エステル(香気成分)を多く生成するため、ワインの官能評価を向上させます。

現在まで、これら2つの酵母の使用を生産者から聞いたことはありませんが、将来少しずつ耳にすることが増えていくかもしれません。

③土壌管理 (Soil management)

土壌管理の実践は、ブドウ樹への水の供給をより適切に管理し、樹勢を制御し、土壌浸食を防ぐために行われます。ADVICLIMでは具体的に以下の実践を推奨しています。

被覆作物(カバークロップ):土壌からの水分の蒸発を抑え、降雨が多い時期には、土壌浸食を抑え、ブドウ樹の樹勢を制限する。

浅い土壌耕作:土壌耕作を浅く留めることで土壌からの水分の蒸発を抑えることができる。高温で乾燥した気候においては、特に保水力の低い畑でブドウ木の水分ストレスを制限する。

ワイナリーでの導入例:土壌管理

上記の導入例は多くの生産者から耳にします。バローロのロアーニャは、同地では灌漑が認められていないため、土壌の水分保持能力を高めるために20年以上に渡り恒久的なカバークロップを導入してきたと言います。夏に土壌の温度を調べたところ、カバークロップのない砂漠のように乾燥した土壌と比べると、15度もの差があったそうです。また、同様に実施している不耕起などの取り組みは、日本の農学者、自然農法の提唱者である福岡正信の影響を受けている、とも話しています。

シュヴァル・ブランはカバークロップ、不耕起に加え「アグロフォレストリー」の取り組みを積極的に行っています。アグロフォレストリーとは、「Agriculture(農業)」と「Forestry(林業)」を組み合わせた造語で、一つの土地で樹木と農作物(ブドウなど)を組み合わせて栽培する持続可能な農法を指します。シュヴァル・ブランでは畑に1haあたり80本の木を植えており、持続可能性の向上、生態系の多様化、土壌の有機物増加を実現しています。

④キャノピー(樹冠)管理(Canopy Management)

ADVICLIMは、生育シーズンのブドウ成長サイクル、特にベレゾンの開始日を遅らせるために必要な樹幹管理実践の短期戦略として、以下を挙げています。

遅い剪定:冬の終わりに遅く芽かきを行うことで、萌芽時期を8〜11日遅らせ、開花とヴェレゾンの開始時期を4〜5日遅らせることができる。

樹幹の高さを上げる:樹幹の高さを増やし、葉の覆いを増やすことで房に影を作ると、果実の温度が大幅に下がり、収穫時のリンゴ酸濃度と滴定酸度が上昇する可能性がある。

葉面積/果実重量比を減らすための新梢のトリミングや葉の除去:果実が着生した直後に樹冠をトリミングし、葉面積を果実1kgあたり0.75m²未満にすることで、開花からヴェレゾンまでの期間を約5日延長できる。

ワイナリーでの導入例:キャノピー管理

★樹幹を高くする

ブルゴーニュのピエール・ジラルダンは、2018年頃から樹幹を高くする仕立てに切り替えています。彼は現在、ブルゴーニュとジュラにそれぞれ畑を持っていますが、ブルゴーニュの場合、平均1m20cmに対し、ピエールの畑は1m70cm。 ジュラの畑は2m20cmの高さにしており、そのメリットについて、①日陰ができる ②光合成の効率化 ③風通しの良さ(ブドウをカビ病から守る)の3点を挙げています。

またピエールは、ルロワやアルヌー・ラショー、ユベール・ラミーも行っている「トレサージュ」というキャノピー管理も一部導入しています。これは、一般的な夏期剪定を行わず、伸び切ったつるを上部で編み込む方法です。この方法は、ホルモンの分泌や気象条件の記憶などを司るつるの先端部分を保持する狙いがあり、効果としてリンゴ酸や糖度が下がることで過熟を防ぐことができ、ブドウの実が小粒になると言われています。また、副梢の成長を抑えるというメリットもあります。

★遅い剪定

翌年に向けた剪定は、通常冬のブドウの休眠期(12〜3月)に行われるのが一般的で、特に12〜2月頃の実施が多いようです。それに対して、3月〜4月上旬頃の遅い剪定を行うと、萌芽も遅くなるので生育サイクルを全体的に遅らせるのに加え、春の遅霜のリスクから新芽を守ることにも繋がります。遅い剪定を導入しているワイナリーは多く、フランスだけでもジャック・セロスやシャトー・シュヴァル・ブラン、シャトー・ル・パン、ピエール・ジラルダンなど枚挙にいとまがありません。

ピエールは12月の前剪定と3月の本剪定の2回に分けて行っています。温暖化の影響で萌芽が早まっているため、3月~4月に発生する遅霜は大きなリスクとなりますが、剪定を遅くすると萌芽も遅れるので、無事にリスクが回避できると言います。

★ブドウ樹の『わんぱく葉っぱ』を摘む? 糖度を抑える新技術

ニュージーランドのフォレスト・ワイナリーは、非常に興味深い方法で、ブドウの糖度を上げずにワインのアルコール度数を抑える挑戦をしています。

彼らが取り組むのは、ブドウ樹の葉を「年齢」に応じて捉える、独自のキャノピー管理です。フォレスト氏は、ブドウ木を覆う葉を縦に3つの層に分け、それぞれの役割を次のように例えます。

- 上部の3分の1:「活発すぎる幼児」

鮮やかな緑色の若葉で、CO2を集め、日光を浴び、できる限り速く糖分生成をしたり、あらゆる仕事を行う。

- 真ん中の層:「働き盛りの30〜40歳」

生理学的な風味の成熟や酸の発育といった、より専門的な仕事を行うが、その仕事しか行わない。

- 一番下の層:「70歳の定年退職者」

濃い緑色の古い葉で、果実に日陰を作り、日焼けを防ぐ仕事のみを行う。

フォレスト氏は、「活発すぎる幼児」にあたる上部の葉を取り除くことで、中年労働者や一部の定年退職者が、その不足分を補おうとすること。そして、彼らは幼児のような速さで効率的に糖分を生成できないことを発見しました。

その結果、ブドウの糖度累積のスピードが自然に落ち、アルコール度数が低いワインを生み出せるようになりました。さらに、植物が糖を作る能力は、酸や風味の発達とは関係ないことが分かった、と語ります。このユニークな手法で生み出される彼らのDocters’シリーズは、アルコール度数が9%台でありながら、充実した味わいを楽しむことができます。

いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのは、世界中の生産者が取り組むアプローチのほんの一端にすぎません。温暖化という厳しい現実の中でも、私たちワイン愛好家に素晴らしいワインを届け続けるために尽力する生産者たちには、ただただ敬意を抱かずにはいられません。

次回はいよいよ最終回。中期&長期の取り組みに焦点を当て、ADVICLIMの提言とその導入例をご紹介します。どうぞご期待ください!

【参考出典元】

Paris Wine Advocate Symposium 2023 Masterclass Full

Wine Searcher “Nolo: Wine’s Final Frontier” 2024年

Wine Searcher “Wine Barrel Climate Claims in the Spotlight” 2024年

Scott Laboratories “Harnessing the Unique Powers of Non-Saccharomyces Yeasts”

International Wine Challenge “A star is born”

South Africa Wine “The dual roles of Starmerella bacillaris wine yeast” 2021年

-

前の記事

ワインは海で育つ?北海道の海中熟成ワインをテイスティング (広報 浅原 有里) 2025.09.02

-

次の記事

【刺身マリアージュ第1弾】 海の王様「本マグロ」とワインが出会うとき(広報 浅原有里) 2025.11.04