進化するクラウド・シーディング技術とワイン業界(商品管理部 末冨春菜)

皆さんは「クラウド・シーディング」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

「雲の種まき」という直訳の通り、ヘリコプターなどから雲に直接ヨウ化銀やドライアイスといった化学物質(=種)を撒く事で雲の内部構造を変化させ人工的に雨や雪を降らせる、いわゆる人工降雨/人工降雪技術のことです。

今回は、世界中で研究が進む「クラウド・シーディング」の現状と、ワイン業界での活用事例を掘り下げていきたいと思います。

クラウド・シーディングの技術について

雨や雪が降るには、雲の中で「氷晶」と呼ばれる微細な氷の結晶が生成されることが必要不可欠となります。この氷晶を核にして雲の中の水蒸気が集まり成長、雨や雪となり地上に降ってくるのです。

しかし、雲によってはこの氷晶が生成され難いことがあります。そこで人間が代わりに氷晶の元となる種を撒き、最小限の人工的刺激により自然の雲が持つ潜在的降水量を最大限に引き出すというのが「クラウド・シーディング」の基本的な考え方です。

この技術は1946年、アメリカのゼネラル・エレクトリック社の化学者らによって発見されました。彼らは、過冷却※の小さな水滴でいっぱいになった冷凍庫にドライアイスの破片を落としたところ無数の氷晶が発生することを偶然に発見したのです。(※過冷却・・液体が、凍って個体になる温度を下回っても、液体のまま冷やされている状態のこと)

なぜこの現象が起きたかというと、過冷却状態の水滴が凍るには、微小なちりや氷のかけらなどの「核」になるものが必要だからだと言われています。もう少し詳しく見ていきましょう。

水には3つの状態があり、液体、100度で気体(水蒸気)、0度で個体(氷)へと姿を変えます。

液体は水の分子が動き回っている不規則な状態ですが、氷は規則的な結晶構造を持つ安定した状態です。過冷却水の場合は、0度を下回っても水分子が動き続けている不安定な状態なのですが、そこに安定した結晶核(微小なちりや氷のかけら)が生じると、本来凝固すべき温度に達していた水分子はより安定した状態を求め、微小な結晶核めがけて一斉に集まり、その部分を起点に一気に結晶化していきます。これが自然の中でも起こっており、上空の雲の中では、空気中のちりなどが核となり、氷の結晶(氷晶)が育っているのです。

この発見に基づき、ゼネラル・エレクトリック社の化学者が小型飛行機でドライアイスを零度以下の冷たい雲に撒いてみたところ、同じように過冷却の小さな水滴から大量の氷晶が生まれ、それが雪に成長して落下しました。この実験をきっかけにクラウド・シーディングの研究が世界中に広がっていったのです。

尚、結晶核となる種にはドライアイスかヨウ化銀が主に使用されますが、氷晶の生成法が少しずつ違います。ドライアイスは空気の温度を下げることで水蒸気から氷晶をつくりますが、ヨウ化銀は氷晶とよく似た性質を持つので、ヨウ化銀自身が核となり周りの水蒸気を集め氷晶をつくります。

ここで気になるのがヨウ化銀の人体への影響です。ヨウ化銀には毒性がありますが、微量であれば人体に影響を与えるほどではないと言われています。クラウド・シーディングで使うヨウ化銀は極めて少ない量で驚くほどの効果を発揮するため、降ってくる雨に含まれるヨウ化銀の濃度は自然環境とほとんど同程度におさまります。

また、ドライアイスに比べ安価で、地上からの散布が可能になる事からも、実験用シーディング物質として最も広く用いられています。

世界での研究例

こうして偶然に発見されたクラウド・シーディングの技術は、現在では水不足の解消や猛暑の抑制などを目的に、世界約50か国で研究が進められています。世界の人工降雨装置市場は2016年に9,770万米ドル(=約110億円)の市場価値に達し、2017-2024年の間に世界中で7.1%の年平均成長率で拡大すると予想されています。

世界最大規模でこの技術の研究を続けているのが中国です。中国では農作物の生産や自然災害防止を目的に、国家プロジェクトとして1960年代からこの技術を用いた独自の計画を立ち上げ、1,500億円を超える資金を投入し、3万5千人を雇用しています。2025年までにプロジェクトの対象地域を同国の56%、550万平方kmまで拡大する事も発表しています。

余談になりますが、中国は2008年の北京オリンピックでもこの技術を活用して話題になりました。当初、開会式当日の天気予報は雨でしたが、クラウド・シーディングにより事前に強制的に雨を降らせることで、開会式を青空で迎えたのです。

意外かもしれませんが、タイも中国と同じくクラウド・シーディングを国家プロジェクトに据えて60年以上も前から研究を進めてきた国の1つです。熱帯モンスーン気候のタイでは、雨季には十分すぎるほど雨が降るのに乾季には一切降らず農業に支障が出てしまいます。そこで人工降雨でダムに水を溜めることで年間を通じて安定した農業環境の構築を目指しています。

最近ではアラブ首長国連邦で、猛暑に対応するためドローンを使った人工降雨実験が行われたというニュースもありました。

日本も例外ではありません。日本では1947年に大手電力会社と大学が在日米軍の協力により航空機からドライアイスを散布するはじめての人工降雨実験を行いました。現在では文科省主導で夏の渇水リスクの高い地方をモデルに水資源を確保するための研究が進められています。

具体的には、水資源の半分以上を春先の雪解け水に依存する関東地方では、冬の小雪と空梅雨が重なると渇水のリスクが高まります。そこでクラウド・シーディングにより冬の降雪量を増やすことで十分な雪解け水を保持し、夏の渇水を防ぐという研究です。季節予報(長期間の気候を予報する天気予報)の精度がまだ低いため実用化には至っていませんが、クラウド・シーディング技術により通常の年には約30%ほど降雪量を増やすことが出来るという研究結果が出ています。

ワイン業界におけるクラウド・シーディング

①ヨーロッパの場合

日本を含む世界での研究例を見てきましたが、ワイン業界ではどうでしょうか?ヨーロッパなどの高緯度の地域では雹による農作物への被害を減らすためのクラウド・シーディングの研究が盛んで、実はワイン業界でもこの技術が少しずつ活用され始めています。

雹一粒による被害の大きさは、雹の直径の4乗に比例すると言われています。雹のサイズが大きいほど与えるダメージは甚大になるので、種となるヨウ化銀を雲に散布し小さな雹の数を増やすことで、大きい雹の発生を阻み被害を最小化したり、雹に成長する前に強制的に雨として降らせてしまうことが可能になります。

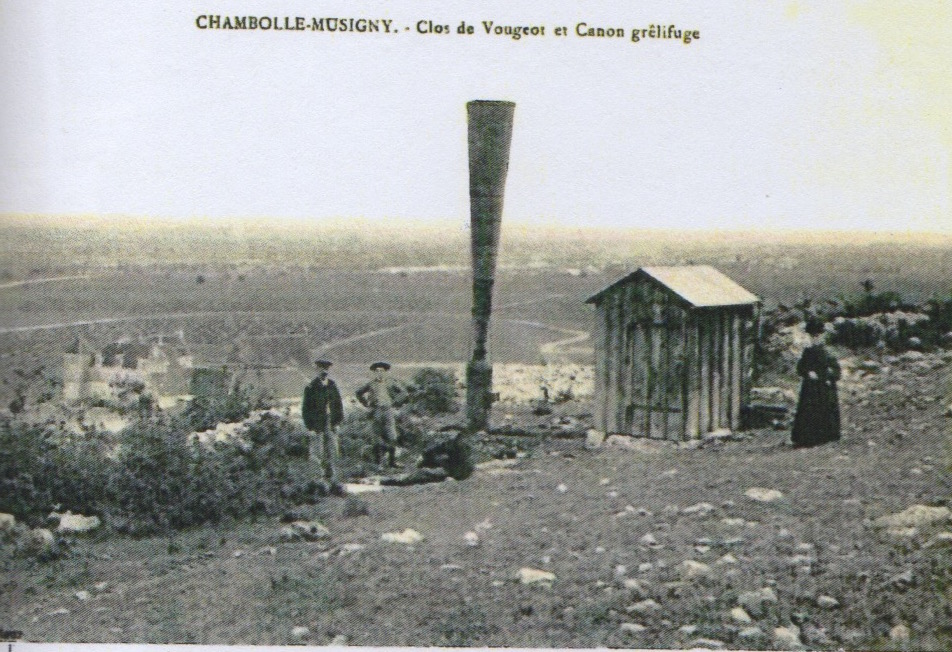

フランスでは、南仏、ボルドー、ブルゴーニュで主にこの研究が進められており、2005年から2014年に酷い雹の被害にあったブルゴーニュでは2013年頃からクラウド・シーディング技術が導入されています。

サン・トーバンに拠点を置くアンリ・プリュードンの当主、ヴァンサンに話を聞いたところ、今ではコート・ド・ボーヌ、コート・ド・ニュイの全ての村がこのプロジェクトに動員されているとのことでした。全ての村に人工降雨装置が装備されており、気象学者による「雷雨警報」が発生した際には対策としてヨウ化銀が畑から空に撒かれるのです。自身の村だけでなく、周囲の村でも同様の処置が行われるので、それが自身の村や畑を守るトリガーにもなっていると言います。

種となるヨウ化銀の散布方法には大きく2つの方法があります。

1つはヘリコプターから散布する方法、もう1つは地上にセットした発生機を用い、低沸点の液体であるアセトンとヨウ化銀を混ぜた液体を燃やすことで、気化した粒子を大気中に放って雲に作用させるという方法です。

ヘリコプターは非常にコストがかかりますが、それに対し比較的手軽で低コストで導入できる後者は各村や規模が小さいドメーヌにとっても現実的な選択肢となるようです。またヨウ化銀を含んだロケットを直接雲に打ち込む、という方法もあり、これは大手ネゴシアンであるAlbert Bichotが自社で活用しています。

最近では遠隔操作が可能なバルーンを空に飛ばしヨウ化銀を散布するという方法も生み出されており、この方法だと準備から10分もかからずに散布が可能になります。

クラウド・シーディングが実施されたにも関わらず、2014年はブルゴーニュ全土、特にボーヌ、ポマール、ヴォルネイでは酷い雹の被害に見舞われました。生産者としては少しでも威力が弱まったはずだと信じる他ありません・・。ヴァンサン曰く、2014年以降、雹の嵐の発生は減っており、2000年~2010年代前半に比べると遥かに被害は少なくなった実感は得られているとのことでした。

ここで1つ疑問が浮かびます。ブルゴーニュでもオーガニックやビオディナミへの意識が高まっていますが、人工的な気象改変であるクラウド・シーディングはこの流れに沿わないのでは・・・?

その点についてヴァンサンに質問してみたところ、「この技術は自然なプロセスのため、全く問題ない」との答えでした。ブルゴーニュでは非常に古くからクラウド・シーディングを活用しており、最近になり再び利用されるようになったそうです。

あくまでも雲の中にある水滴が大粒の雹に姿を変えるのを防ぐ技術ですので、軌道をそらしたり、雲や嵐自体を消してしまうといった気象変更ではなく、雲に含まれる水分が雨や小粒の雹として落ちるのか、大粒の雹として落ちるのかの違いのみです。化学ではなく物理学に基づいたシステムだからこそ先祖の代から現在に至るまで安心して利用されているのだ、と話してくれました。

一方ボルドーでの導入状況についてあるネゴシアンに質問してみたところ、ボルドーではアペラシオンもしくはシャトーごとに導入を検討しており、アペラシオンとして正式にクラウド・シーディング技術を導入しているのはサン・テミリオンだけであるとの回答でした。しかし、ジロンド県ではADELFAという雹害対策や大気汚染の研究、調査を行う協会が設立されたとのことなので、今後サン・テミリオンに続くアペラシオンが続々と出てくるかもしれません。

②カリフォルニアの場合

雹がリスクとなるフランスの産地での例を見てきましたが、干ばつや山火事が問題になるカリフォルニアではどうでしょうか?

この技術が発見されたアメリカでは中国ほどの規模ではありませんが、1940年代後半から積極的な研究が進められています。カリフォルニアでも1950年代前半より、降水量を増やすためにシエラネバダを中心にヨウ化銀散布によるクラウド・シーディングが実践されてきました。正確な数字を把握するのは難しいですが、カリフォルニア州の水資源に関する報告書によるとクラウド・シーディングで年間2~15%程度の降水量の上昇を見込むことが出来るといいます。

しかし、100社以上のカリフォルニアワインの輸出を手掛ける会社の代表に話を伺ったところ、ワイン生産エリアがその恩恵を受けるのはまだまだ難しい現状が見えてきました。

カリフォルニアの内陸部にはシエラネバダ山脈が広がりますが、クラウド・シーディングに適した雲はこの山脈エリアでしか発生せず、山脈以西のメインとなるワイン産地エリア(ノースコースト、セントラルコースト、セントラルヴァレー)では、十分なサイズの雲が発生しないのです。海岸沿いでは「マリン・レイヤー」と呼ばれる、海の影響で地表低くに発生する雲ができますが、これもクラウド・シーディングには向いていません。そのためワイン生産者たちは干ばつの被害を軽減するため別の方法を模索していると言います。現実的な対策としては、水を節約するためのサスティナブル農法の導入、貯水池の保全、長期的な視点では化石燃料の使用を減らし地球規模で大気中への炭素放出を減らす事を挙げていました。

また、気になる山火事に対してですが、ワイオミング大学で大気科学を専門とするTerry Deshler教授は「煙の粒子の影響で雲粒が十分に育たず、雨を降らせるには至らない」と述べており、この技術はまだ不確実性が高く山火事対策に用いるには時期尚早のようです。

まとめ

人の手によって「天気を操る」という夢のような話が既に現実で起きていることに驚いた方もいるのではないでしょうか。天災による被害を最小限に抑えたいという人間の欲望は尽きることなく、現在では、降雨、降雪、降雹制御に止まらず、ハリケーンや台風の進路や強度を変更するという研究もアメリカで進められているといいます。

ワイン業界においては、手軽で低コストなクラウド・シーディング方法が確立するにつれて、この技術を導入するエリアやワイナリーはより増えていくのではないでしょうか。天災による収量減などのニュースを生産者から聞くのはいつも胸が痛いので、この技術が生産者たちを救う1つの希望になれば良いな、と思う反面、将来「ヴィンテージによる違い」というワインの面白い点が失われていってしまうのではないか、とも考えずにはいられません。

ワイン業界においても今後様々な議論がなされるでしょうが、この技術の正確性に磨きがかかっていけば、数十年後には「ヴィンテージ・フリー」という考え方が定着している…なんてこともあながち空想ではないかもしれません。

【参考出典元】

水谷仁 『Newton別冊 : みるみる理解できる天気と気象』 株式会社ニュートンプレス 2011年 P33, P41

村上正隆 『人工降雪』化学工学会 2018年 Vol.82 No.2. P2~P4

Mugendai 『迫りくる世界の水飢饉ー深刻化する猛暑や渇水に、高まる人工降雨への期待』 2018年

文部科学省 『渇水対策のための人工降雨・降雪に関する総合的研究』 2009年

ニチレイ 『氷の実験室 第5回 一気に凍る「過冷却」のひみつ 』 2012年

気象庁気象研究所 『渇水対策のための人工降雨・降雪に関する総合的研究』 2006年

Wine Searcher 『Cloud seeding drifts from Beijing to Burgundy』 2013年