ワイン表現を考える−「テクスチュア」(ソムリエ 織田 楽さん寄稿)

ワインテイスティングの際に使われる様々な表現語彙は、そのワインをより端的かつ具体的に表現し、ワイン描写の大きな手助けとなってくれます。それら語彙には、濃い/淡い(色合い)、強い/弱い(風味など)、高い/低い(酸味、アルコール度など)といった直接的な表現語彙の他に、多くの比喩語彙があります。最も代表的で馴染みがあるのが、多種多様な香り(nose)表現の比喩です。果実、食品、草木などの自然、身の回りの匂いがあげられます。しかし、比喩語彙は香り表現のみならず、味わい(palate)表現でも用いられます。

今回はその味わい表現のなかのテクスチュア(texture)について考えます。テクスチュアは“質感”、“手触り”、“表面の質感”と直訳され、ワイン表現においてもその滑らかさと渋みに起因する質感を表す際に使われる用語です。では、そのテクスチュア(質感)とは具体的に何を表していて、どんな要素に起因しているのでしょうか。また、テクスチュア同様しばし表現語彙として使われるストラクチュアとはどんな違いがあるのでしょうか。実際にテクスチュア表現に使われる用語を元に考えていきましょう。

テクスチュアとは。ストラクチュアとマウスフィールとの違い

先ず、テクスチュアの定義について触れます。テクスチュアを英和辞書で引くと質感や手触り、表面の見た目や触感と出てきます。よく混合されやすい言葉にストラクチュアがありますが、これは構造、組織、骨組みや構成などと訳されます。これらテクスチュア、ストラクチュアは建築や服飾に置き換えて表すとわかりやすく、実際のテクスチュアやストラクチュア表現においても建築、服飾の用語が多く用いられています。建築ではテクスチュアは壁や床の表面仕上げですし、ストラクチュアは柱や梁などの構造体を指します。服飾ではテクスチュアは使われる素材による質感表現、ストラクチュアは型紙やレイアウトなどの構成のことです。

ワインテイスティングにおけるテクスチュアとストラクチュアを見ていきましょう。影響を与える要素は、共に渋み(タンニン)と酸味です。ただし、ストラクチュアは渋みと酸味の強弱が重要です。単純に「ストラクチュアがしっかりしている」という表現では「タンニンレベルが高い」とほぼ同義です。また、「厳格なストラクチュア(austere structure)」は、例えば、よりタンニンレベルが高いバローロに対してバルバレスコと比較する際に用いられますし、白ワインのストラクチュア表現で、「垂直的なストラクチュア(vertical structure)」と表現されれば、高い酸味が先味、中味、後味と舌先から喉奥まで一貫して存在する構成を示します。

テクスチュアは、渋みと酸味の強弱に加え、その質感(特にタンニン)が重要です。更にそこにボディや粘性などが関係しています。書籍「オックスフォード・コンパニオン・トゥ・ワイン」でもテクスチュアは以下の様に説明されています。「風味ではなく触覚的な感覚を生み出すワインのもつ滑らかさや渋みの特徴をまとめて捉える味覚の次元。(中略)実際には、触覚を通じて体験されるテクスチュアの感覚は、*三叉神経に由来し、味覚や嗅覚と密接に結びついている。渋み、ボディ、粘性、苦味、酸味などがテクスチュアに影響を与える相互に関連した要素として挙げられる。」

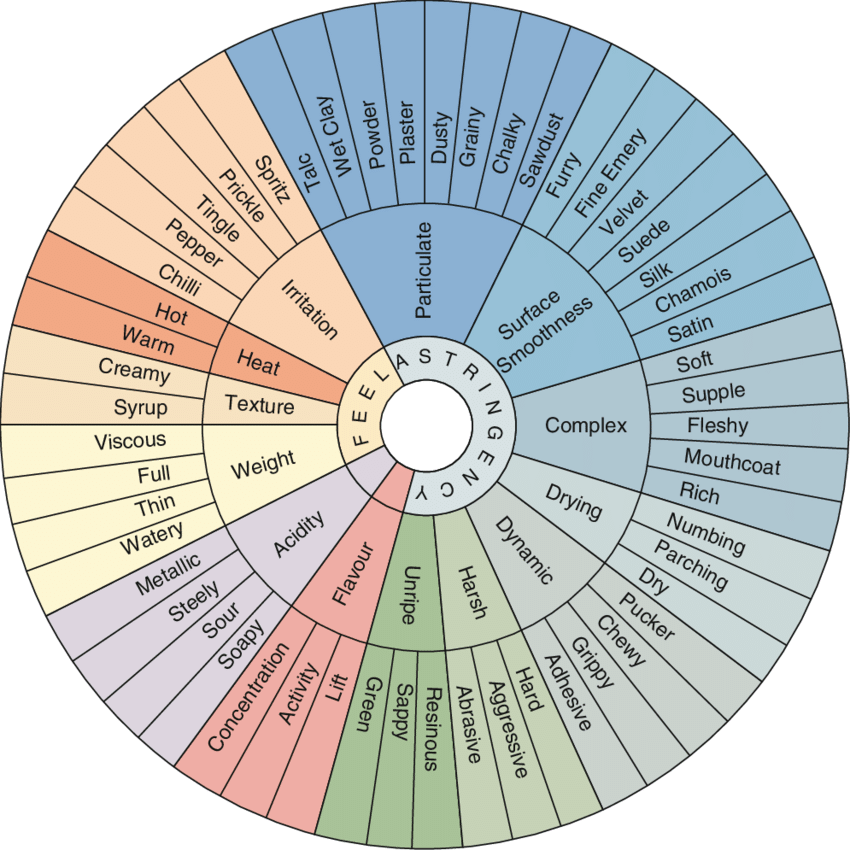

また、テクスチュアの類義語にマウスフィール(mouthfeel, 口当たり)があります。マウスフィールはテクスチュアを含めたより三叉神経に由来する“口当たり“全盤をやや広域に捉えていると筆者自身はイメージしています。スパイスによる口内刺激や液体温度による熱感や冷感もマウスフィールに含まれます。2000年にオーストラリア、アデレードの研究員グループがその特徴を図で表したMouthfeel Wheel(マウスフィール・ウィール)を発表しました。今日でもこの図で示される表現語彙は国際的なワイン試験や品評会でも広く共通言語として使用されています。このマウスフィール・ウィールを参考にしながら、テクスチュア表現を以下にまとめます。

*三叉神経は味そのものを感じる神経ではありませんが、触覚的・物理的な刺激(収斂性、辛味、温感、炭酸刺激など)を伝えることで、ワインテイスティングの際にも深く関わっています。

粒度(Particulate)

Clay, Sandy, Powdery, Grainy, Chalkyなど

赤ワインのタンニン表現に使われます。マウスフィール・ウィールの解説でも「口腔内でのワインの流れによる粒子的感触」と示しているようにワイン自体の粒子感を表します。比較的この語群は品種の違いに由来するタンニンの特徴の使い分けに用いられるように感じます。

例えば、「clay 粘土質な」はシラーやメルローの表現で見受けられ、アンソニー・モスMWも「カベルネよりもシラーの表現に用いる。」と述べます。またカベルネ・ソーヴィニヨンには「fine-grained 細粒子状の」がよく使われるとニック・ジャクソンMWは自身の著書「Beyond Flavour」にて示しています。ただし、例えカベルネ・ソーヴィニヨンだとしてもタンニン・マネージメントによってはテクスチュアに粗さが出てしまい、「fine-grained 細粒子状の」ではなく「grainy ざらついた」タンニンに仕上がりかねません。

ワイナリー内にて

また近年、世界的潮流は早くからアプローチのしやすいワイン造りに移行しています。長期瓶内熟成によるタンニンの重合を待たずに、テクスチュアも若いヴィンテージから滑らかに仕上げる傾向にあります。ボルドーのシャトー・ランシュ・バージュでは2020年のワイナリー全改装の際に果皮のタンニン抽出をより精密にコントロールできるポンピングオーバー装置搭載の発酵槽タンクを導入しました。またプレスワインの比率も下げた事で、若いヴィンテージでもしなやかなタンニンに仕上がるといいます。但し、タンニン・マネージメントは決して発酵と醸しの段階のみではありません。ブドウ収穫のタイミング、選果や除梗の有無、発酵槽や貯蔵容器の選択、清澄や澱引き作業など、ワイン醸造全般に関わってきます。それらの選択の積み重ねが結果として出来上がるワインのテクスチュアにも現れます。

因みに、粒度とは異なりますが、「grippy グリップ感のある」は「口腔内の粘膜同士の触れ合いによる感覚」として、比較的頻繁に使われるテクスチュア表現です。赤ワインのみならず若干のフェノリックを感じる白ワインやスキンコンタクトを施したオレンジワインなどスタイル全般の表現で見られます。

表層のスムーズさ(Surface Smoothness)

Silk, Velvet, Suedeなど

ピノ・ノワールで頻繁に見かけるテクスチュア表現の「silk シルク」。その表現由来は穏やかなタンニン量としなやかなタンニン質感からもたらされます。ただし、粒度説明の時と同様にタンニン・マネージメントはシルク質なテクスチュアをもたらす重要な要素です。モレサンドニのトープノ・メルムではポンピングオーバーやパンチダウンを出来るだけ最小限にし、よりインフュージング(Infusing 煎じ出し)な醸しを心掛けていると言います。

また、共に滑らかな肌触りを表すシルクとヴェルヴェットの使い分けの違いはタンニンの質感とボディ並びに果実味が大きく関係しているように感じます。きめ細かなタンニンにボディの厚みと果実味の奥行きを併せ持つワインには、シルクよりも毛足の長いヴェルヴェットが使われる印象です。例えば、ボルドーのシャトー・コス・デストゥルネル2015は深みある果実味と熟成によって重合した織り目の整ったタンニンからそのテクスチュアは正に「Velvet ヴェルヴェット」がしっくりくる表現です。

マウスコート(Mouthcoat)

Oily, Syrupy, Creamyなど

糖分とグリセリン、ポリサッカライドやマノプロテインに由来するワインの粘性による口腔内に感じる厚みのあるテクスチュア感覚で、白ワイン表現の際に頻度よく見受けられます。グリセリンは基本的に温暖な産地からのブドウにより多く含まれます。アルザスの白ワイン、特にピノ・グリに感じる「oily オイリー」なテクスチュアがその代表例と言えるでしょう。

また、ボトリティス菌に影響されたブドウ果には、その代謝によって多くのグリセリンが含まれています。甘口貴腐ワインに感じる「syrupy シロップ質な」なテクスチュアはその高い糖度と共にグリセリンが大きく影響を与えています。

澱接触(シュール・リー)により、ワイン中に抽出されるポリサッカライドやマノプロテインがワインに「creamy クリーミー」なテクスチュアを与えるのは周知の事と言えます。また、シャンパーニュなどのスパークリングワインでもクリーミーなテクスチュアという表現はよく見られます。全房圧搾でテート・ド・キュベのみを使いフェノリックが皆無な上に、長い瓶内熟成期間によってきめ細かく溶け込んだ炭酸ガスに由来します。

角の丸み(Roundness)

Sharp edge, Edgy, Roundなど

”角の丸み”のイメージ

酸味、タンニンと粘性のバランスによって感じる角の丸みを示す表現です。酸味が非常に高く、粘性が低いワインに「鋭角な側端 sharp edge」は使われ、モーゼルの辛口リースリングには適した表現です。また赤ワインでも酸度が高く、少し青い印象のワイン、例えば比較的安価なチリのカルメネールなど、でも「角の立った edgy」のようなテクスチュア表現は使われます。

「角の丸い Round」は個人的にはソフトやクリーミーとは使い分ける感覚があります。酸味が高く厳格なストラクチュアでも、ボディの厚みと粘性のバランスから角は丸く縁取られている印象のワインに使います。樽熟成で澱接触も行われたロワールのサヴニエールなどです。因みに「ソフト soft」は酸度自体が低く、構造的にも柔らかな(豆腐やプリンのような)ワインに使用される傾向にあります。

ワインに含まれる多くの成分が関与する複雑な相互作用のため、ワインの成分とテクスチュアとの関係に関する正式な官能評価研究は限られているそうです。数値で測り示すことが出来ないため、テクスチュア表現はあくまでも個人的な触覚感覚の範囲に留まる事も事実です。ですが、テクスチュア表現には(酸味や甘味などが)高い低いだけでは表せないワイン描写に奥行きと輪郭をもたらしてくれます。

今回のテクスチュア表現が皆さまの今後のワインテイスティングのお役に立ちましたら幸いです。

織田 楽(Raku Oda)

The Fat Duckソムリエ

1981年生まれ。愛知県豊田市出身。

代官山タブローズ(東京)、銀座ル・シズエム・サンス(東京)での勤務の後、2010年渡英。ヤシン・オーシャンハウス(ロンドン)ヘッドソムリエを経て、2020年よりザ・ファット・ダック(ロンドン郊外)にてソムリエとして従事。同レストラン、アシスタント・ヘッドソムリエとして現在に至る。

インスタグラム @rakuoda

-

前の記事

鮎に恋するワインを求めて(広報 浅原有里) 2025.07.01

-

次の記事

ワインは海で育つ?北海道の海中熟成ワインをテイスティング (広報 浅原 有里) 2025.09.02