「原産地呼称制度について その2」 ワインはじめて講座

- 2018.06.30

- ワイン初めて講座~ワインの基礎知識~

- ラベル, 価格

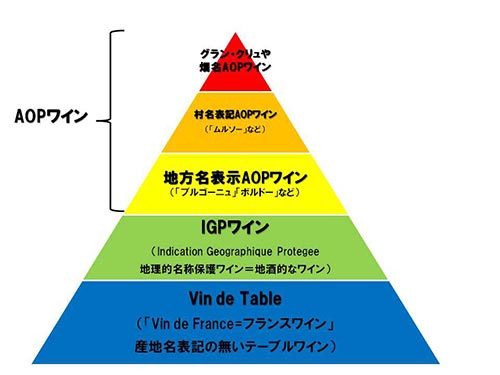

ワインの原産地呼称制度は「ブドウの栽培地の範囲が限定されていくのに従って、格が上がる」

というピラミッド型の構造についてお話をしました。

産地が限定されたものほど、生産量も少なくなっていくので 今日はこれをちょっとかみ砕いてもう一度ご説明してみようかと思います。

皆さんはお米を買う時に、そのランク付けを例えば下記左⇒右の順序で捉えるかと思います。

国産米⇒国産コシヒカリ⇒新潟県産コシヒカリ⇒魚沼産コシヒカリ⇒魚沼、〇〇さんが作ったコシヒカリ

実際のおいしさは必ずしも左⇒右の順ではないかもしれませんが、 店頭価格、そして思い描く品質の優劣イメージはこの順序通りになっていますよね。

そして、懐具合や調理の使い道によってどの格付けを取るかを選ぶ。

キャンプでカレーの時にはふつうのお米、給料日の後はちょっと贅沢に魚沼のお米・・・みたいに。

付いた価格に根拠のある裏付けをし、品質を保証する、ということ。

これが、原産地呼称制度の存在する意義、なんですね。

明日からはいよいよ「ワインラベルの読み方」に入っていきたいと思います!

-

前の記事

「原産地はワインの味の判断材料」 ワインはじめて講座 2018.06.24

-

次の記事

「ワインの熟成について」 ワインはじめて講座 2018.08.23